J’ai toujours beaucoup aimé les « vieilles pierres » et visiter des sites historiques, et j’ai eu la chance, petite fille, que mes parents alimentent ce goût en me faisant visiter Versailles, les Châteaux de la Loire, les musées parisiens, ou encore les plages du Débarquement.

C’est donc tout naturellement que j’avais envie de faire découvrir ces sites à mes enfants. Mais lorsque nos grandes filles ont eu l’âge d’apprécier de telles visites, l’arrivée de nos deux petits loulous nous a contraint à différer ce projet. Nous nous disions que nous allions attendre que les deux petits soient plus grands.

Mais pendant ce temps, nos grandes grandissent et nous risquons de nous retrouver dans la situation où, lorsque nous estimerons que P’tit Pirate et Pimprenelle seront en âge de profiter de ces visites, Grande Ballerina, quant à elle, n’aura plus envie de voyager avec ses parents mais de vivre sa vie avec ses copains…

Nous avons donc pris la décision de réaliser maintenant certains de nos projets touristiques en confiant les deux petits à la garde de leur Tata.

Et nous voilà donc partis pour un week-end découverte à Versailles ! Nous avons eu le plaisir de rencontrer, pendant nos vacances en Crète du mois de Juillet, une famille très chouette à qui nous avions donné rendez-vous pour cette visite, ce qui nous a permis de cumuler les plaisirs de la découverte et des retrouvailles.

Tous les ingrédients étaient donc réunis pour que ce week-end soit très agréable…. et nous ne fûmes pas déçus !

En milieu d’après-midi, nous sommes arrivés à notre hôtel, situé à une vingtaine de minutes à pied du Château. Après avoir pris possession de notre chambre, nous avons fait une petite promenade qui nous a mené jusqu’aux grilles du Château.

Les filles ont été éblouies par la majesté du bâtiment, soulignée par les grilles d’enceinte ornées de dorures étincelantes.

Nous avons été saluer la statue équestre de Louis XIV, qui trône sur la Place d’Armes. Cette statue, fondue en bronze par Charles Crozatier en 1838, était initialement érigée dans la Cour d’Honneur du Château et a été déplacée lors de sa restauration en 2009.

L’heure du dîner approchant, nous avons regagné notre hôtel pour nous rafraichir. Sur notre trajet, nous avons vu quelques curiosités architecturales.

Puis, nous avons dîné dans un restaurant longeant le parc du Château.

Le lendemain matin, nous avions rendez-vous devant le Château à 9h00 avec nos amis.

Un conseil si vous décidez un jour de faire cette visite : prenez soin de venir dès l’ouverture à 9h00 ; la file d’attente sera bien moins imposante que plus tard dans la journée !

La visite du Château commence par les Grands Appartements du Roi et de la Reine : cette enfilade prestigieuse de sept salons devait servir d’appartement de parade, de cadre aux actes officiels du souverain. C’est pourquoi elle fut décorée avec le summum de richesse et selon le modèle des palais italiens du temps. Durant la journée, le Grand Appartement était ouvert à tous, Français et étrangers, qui venaient y voir le roi lorsque celui-ci le traversait pour se rendre à la Chapelle.

En hiver, trois soirs par semaine, le lundi, le mercredi et le jeudi, de six à dix heures du soir, il était réservé à la Cour. Chaque salle prend alors une fonction différente. L’étiquette est assouplie et le Roi n’est plus qu’un maître de maison présidant aux divertissements qu’il offre à ses hôtes, c’est ce que Madame de Maintenon appelait « les délices de Versailles ».

Le Grand Appartement du Roi est aussi appelé « Appartement des Planètes », en raison du thème général des peintures, emprunté au célèbre appartement des Planètes du palais Pitti à Florence. Les sept planètes connues au XVIIe siècle sont associées aux divinités gréco-romaines homonymes correspondantes (Vénus, Diane [la Lune], Mars, Mercure, Apollon [le Soleil], Jupiter, Saturne). Chaque divinité est liée à une ou plusieurs qualités représentées par des épisodes illustres de l’histoire antique, peintes dans les voussures des plafonds (Diane préside à la Navigation et à la Chasse, Mercure aux Arts et aux Sciences…).

Ce thème des planètes convient bien à Versailles, dont le décor tout entier s’inspire du mythe solaire et de la devise du Roi. Depuis l’Antiquité, les planètes portent les noms des principaux dieux de l’Olympe ; ces derniers accompagnent donc Apollon, dieu du Soleil, comme les planètes tournent autour de cet astre.

La Chapelle Royale

Dans la monarchie française, le roi est l’élu de Dieu et par son sacre il devient son «lieutenant» sur terre. Les peintures et les sculptures de la chapelle de Versailles rappellent cette idée dans un cycle qui part de la nef et aboutit à la tribune où se tenait le roi.

Louis XIV n’a connu cette chapelle que durant cinq ans puisqu’elle n’a été achevée qu’en 1710. Celle qu’il a le plus fréquentée, édifiée en 1682 à l’emplacement du salon d’Hercule, s’était vite avérée trop exiguë.

Chaque jour, généralement le matin à 10 heures, la Cour assistait à la messe du roi. Celui-ci se tenait à la tribune royale, entouré de sa famille. Les dames de la Cour occupaient les tribunes latérales. Dans la nef se trouvaient les « officiers » et le public. Le roi n’y descendait que pour les grandes fêtes religieuses où il communiait, pour les cérémonies de l’ordre du Saint-Esprit, pour les baptêmes et pour les mariages des Enfants de France qui y furent célébrés de 1710 à 1789. Au-dessus de l’autel, autour de l’orgue de Cliquot tenu par les plus grands maîtres comme François Couperin, la musique de la Chapelle, renommée dans toute l’Europe, chantait quotidiennement des motets tout au long de l’office.

L’on pénètre tout d’abord dans le salon d’Hercule : précédant la majestueuse enfilade du Grand Appartement, le salon est éclairé côté ville et côté jardin par de larges baies. La décoration a été conçue pour mettre en valeur le monumental tableau de Paolo Véronèse, Le Repas chez Simon, qui occupe tout un côté de la salle.

Ce tableau avait été peint pour le réfectoire du couvent des Servites à Venise vers 1570. En 1664, le doge l’avait offert à Louis XIV afin que ce dernier lui apporte son soutien contre les Turcs.

Le riche décor de marbre consiste en pilastres jumelés de marbre rouge sur fond de marbre vert.

Ce salon, le plus vaste du château, a servi de salle de bal en certaines occasions, comme lors du mariage d’Elisabeth, fille aînée de Louis XV, avec l’Infant d’Espagne, Philippe de Bourbon.

Interrompus par la mort du Roi-Soleil pendant dix ans, les travaux du salon d’Hercule durèrent jusqu’en 1736, date à laquelle François Lemoyne acheva la peinture de la voûte représentant L’Apothéose d’Hercule. Cette vaste composition allégorique, comptant 142 personnages, voulait rivaliser avec les chefs-d’œuvre des fresquistes italiens, et fut tellement admirée à son inauguration qu’elle valut à son auteur le titre de premier peintre du Roi. Dans un souci d’harmonie, la palette de couleurs utilisées par le peintre tient compte des couleurs de l’œuvre de Véronèse. François Lemoyne reprend également certains motifs comme le temple créant un lien entre le plafond et le tableau. Epuisé par son travail, le jeune peintre se donna la mort peu de temps après avoir l’achevé, en se perçant de 9 coups d’épées…

Vient ensuite le salon de l’Abondance : les soirs d’appartement, ce salon était le lieu des rafraîchissements ; un buffet y proposait en abondance café, chocolats, limonades, liqueurs, sorbets, eaux de vie de fruits et vins. C’était aussi l’antichambre du cabinet des Curiosités ou des Raretés de Louis XIV (désormais occupé par le salon des Jeux de Louis XVI) auquel on accédait par la porte du fond. Le roi aimait montrer à ses hôtes de marque les vases d’orfèvrerie, les gemmes et les médailles qui y étaient conservés et qui ont inspiré le décor de la voûte.

Le Dauphin, fils aîné de Louis XIV, par Hyacinthe Rigaud

Louis XV, par Jean-Baptiste Van Loo

Plateau de table en marbre et pierres dures ayant figuré dans le Cabinet des Curiosités

Duc de Bourgogne, fils aîné du Dauphin et petit-fils de Louis XIV, par Hyacinthe Rigaud. Le meuble en dessous du tableau est un médaillier

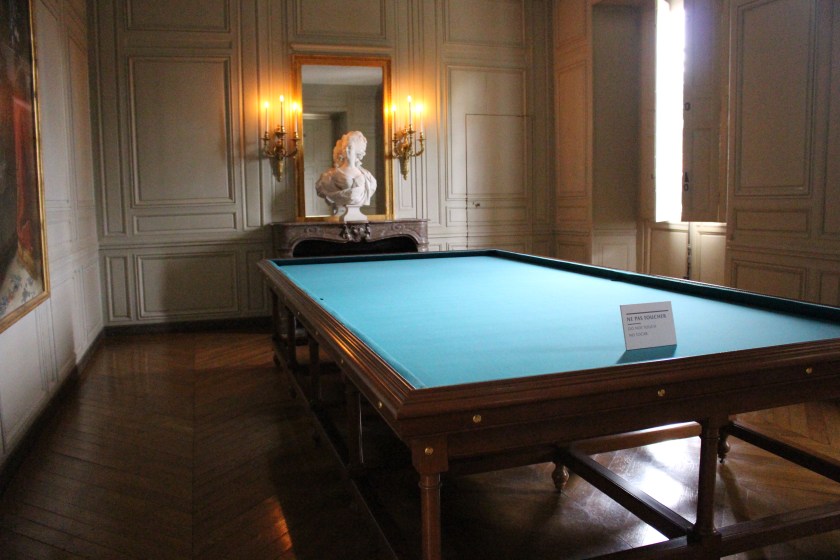

Suivent le salon de Vénus (pour lequel je n’ai pas pris de photo), qui constituait au temps de Louis XIV l’entrée principale du Grand Appartement, et le salon de Diane qui, les soirs d’appartement, devient la salle de billard, et l’on sait que Louis XIV est passé maître à ce jeu. Les dames suivent la partie, assises sur des banquettes, installées sur des estrades. Ceci leur permet de dominer le spectacle et d’applaudir aux succès du Roi, si bien que ce salon est aussi appelé «chambre des applaudissements». La table est recouverte, en temps ordinaire, d’un tapis de velours cramoisi garni d’une frange d’or au bas.

Dans l’Antiquité grecque, la déesse de la Chasse, Diane, était associée à la lune pour sa froideur. Elle était également la sœur d’Apollon, le dieu du Soleil.

Pièce maîtresse de ce salon, le buste du Roi est sculpté par Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, lors de son séjour en France en 1665. Sculpture d’une facture éblouissante, elle est un des chefs-d’œuvre de l’artiste et sans doute le plus beau portrait du Roi dans sa jeunesse (il avait alors 27 ans). L’artiste a recherché la légèreté dans la draperie, la dentelle et la chevelure du Roi, devant, comme il le disait « combattre la matière ».

L’ample mouvement du drapé, caractéristique du baroque romain, la virtuosité du collet de dentelle, l’air de noblesse et de majesté qui s’en dégage, conquièrent le Roi et les contemporains. De part et d’autre du portrait se trouvent deux bustes antiques de femmes provenant probablement des collections de Mazarin léguées au Roi.

Nous arrivons ensuite au salon de Mars ; c’est avec cette salle que commence véritablement le Grand Appartement, pendant les quelques dix années où le Roi l’habite. Les murs sont tendus de damas cramoisi galonné d’or. Le caractère guerrier de la décoration du plafond et de la corniche sur laquelle alternent casques et trophées d’armes rappelle qu’elle est la salle des gardes du Roi jusqu’en 1682.

Mars est une planète mais également le dieu de la Guerre. Le choix de ce thème militaire qui inspira toute la décoration du salon s’explique par le fait que cette grande pièce devait à l’origine servir de salle des gardes à l’appartement de parade. Elle fut par la suite réservée, les soirs d’appartement, à la musique et à la danse, si bien qu’on l’appelait communément « la salle du bal ». Les ballets de cour étaient très réglés et nécessitaient de nombreuses répétitions ; les princes y prenaient part, parfois mêlés à des danseurs professionnels. De part et d’autre de la cheminée, deux tribunes, supprimées en 1750, étaient destinées aux musiciens.

On continue avec le salon de Mercure : d’abord antichambre, cette salle devient en 1682 la « chambre du lit » ou chambre de parade, l’une des plus importantes du Grand Appartement. On y voyait un lit d’apparat entièrement brodé d’or et une partie du célèbre mobilier d’argent : le balustre, les candélabres, le lustre, la table, mobilier fondu en 1689 pour financer la guerre de la Ligue d’Augsbourg. C’est dans ce salon que la dépouille mortelle de Louis XIV est exposée du 2 au 10 septembre 1715.

Les soirs d’appartements, ce salon est réservé au jeu de la famille royale (jeux de cartes et divers jeux de hasard).

Cette pendule est placée dans « la pièce du lit » du Grand Appartement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et a ainsi donné au salon de Mercure le nom de « Chambre de la Pendule ». Il s’agit d’une pendule à automates en bois de rose et d’amarante, enrichie d’ornements de bronze, cupidons et coqs. A chaque heure, on voit apparaître le Roi sur un piédestal et une Renommée descendant d’un nuage pour couronner Sa Majesté, tandis que le carillon joue et que le soleil émerge des nuages.

Enfin, le dernier des sept salons, le salon d’Apollon ou salle du trône, dédié au dieu du Soleil, dieu des Arts et de la Paix auquel s’identifiait Louis XIV, était le plus fastueux de tous : cette salle était autrefois la pièce principale et la plus somptueuse du Grand Appartement puisqu’elle était la chambre du Roi avant de servir de salle du trône à partir de 1682. Le trône en argent, haut de 2,60 m, était placé au fond de la salle, sur une estrade recouverte d’un tapis de Perse à fond d’or et sous un dais dont on voit encore les pitons. Fondu en 1689, il est remplacé par un fauteuil en bois doré dont le style varie selon les règnes. Comme dans le salon précédent, les murs sont recouverts de tentures brodées d’or et d’argent qui varient selon les saisons.

C’est dans cette salle que le Roi accorde ses audiences ordinaires, mais lorsqu’il reçoit une ambassade extraordinaire, le trône est transporté dans la Galerie des Glaces. Versailles est le premier château royal à posséder une salle du trône.

Nous voici à présent dans le salon de la Guerre, pièce d’angle, fqui ait partie du Grand Appartement du Roi. C’est l’ancien cabinet de Jupiter (ou grand cabinet du Roi) dans lequel le Roi tenait conseil. Il était alors orné de peintures relatives à l’histoire de Jupiter, roi des dieux, et à la justice du prince. Ces peintures sont transportées dans la salle des Gardes de la Reine lorsque l’on entreprend la construction de la Galerie des Glaces.

Le salon prend alors l’aspect qu’il a conservé jusqu’à nos jours. Il évoque les victoires de Louis XIV sur les puissances coalisées lors de la guerre de Hollande ainsi que les traités de Nimègue qui mettent fin à celle-ci en 1678. La finalité de ce salon est de montrer le Roi victorieux.

Ce médaillon ovale repose sur deux captifs enchaînés de fleurs, il est surmonté de Renommées dorées soutenant la couronne royale. Par leur présence, elles soulignent la célébrité du Roi dans toute l’Europe.

Nous accédons enfin à la fameuse Galerie des Glaces ! En 1678, le Roi commande à l’architecte Jules Hardouin-Mansart la construction d’une Grande Galerie, ainsi nommée au XVIIe siècle, pour remplacer la terrasse du château et offrir un passage couvert entre les appartements du Roi et de la Reine.

Située sur toute la façade occidentale du château, elle occupe l’espace de la terrasse et de deux salons, côté Roi et côté Reine. De dimensions impressionnantes (73 m de long, 10 m de largeur et 12 m de hauteur !) et très lumineuse, elle est ouverte sur le jardin par dix-sept hautes fenêtres qui la baignent de lumière. Elles se reflètent dans dix-sept arcades garnies de miroirs biseautés. Les vingt-quatre lustres accrochés à l’époque uniquement les soirs de fête ont été reconstitués.

Lieu accessible à tous, à condition d’être correctement vêtu et muni d’une épée, la Galerie remplit plusieurs fonctions :

– Salle des pas perdus : le souverain traversant la Galerie plusieurs fois par jour, les courtisans parisiens, provinciaux et étranger l’attendent dans l’espoir de l’approcher et de pouvoir solliciter une faveur.

– Haut lieu des fêtes (mariages de la famille royale comme celui de Marie-Antoinette et du Dauphin, futur Louis XVI en mai 1770) et réception des ambassadeurs.

– Lieu de pouvoir et de magnificence royale : lors des réceptions, le vaste trône d’argent du salon d’Apollon est dressé sur une estrade couverte d’un tapis persan.

La richesse et la qualité artistique du décor de la Galerie en font la vitrine de l’art et du savoir-faire français : marbriers, bronziers, stucateurs, miroitiers, fondeurs, ciseleurs œuvrent à partir des dessins de Hardouin-Mansart et Le Brun.

De nos jours, les chefs d’Etat étrangers en visite officielle sont reçus dans la Galerie des Glaces.

La voûte est le chef-d’œuvre de Charles Le Brun, qui de 1680 à 1684, travaille à ce décor de trente œuvres retraçant les premières années du règne de Louis XIV. Ces décors sont réalisés sur place, directement sur la voûte, pour les médaillons et les camaïeux, et en atelier pour les grandes compositions sur toile marouflée (toile apposée sur le plafond).

Les grands tableaux évoquent les épisodes les plus glorieux de la guerre de Hollande (1672-1678), tandis que les médaillons peints ou feints de bronze sur fond d’or rappellent les victoires de la guerre de Dévolution (1667-1668) ainsi que les principales réformes administratives et économiques. Les peintures de la voûte évoquent donc l’œuvre civile et militaire du Roi réalisée en moins de vingt ans.

L’Antichambre de l’Œil-de-Boeuf sert de « salle d’attente » pour les cérémonies du Lever et du Coucher du Roi ; un garde suisse en surveille l’entrée. C’est dans cette salle que Louis XIV est opéré de la fistule en 1686.

La frise des enfants rieurs : courant au plafond, sculptée sur un fond mosaïqué par Poulletier, Hardy, Hurtrelle, Poirier, Van Clève et Flamen, une ronde gracieuse d’enfants rieurs fait tout le charme de cette pièce. Elle est là pour nous rappeler la prescription de Louis XIV à Hardouin-Mansart : « il faut de l’enfance répandue partout« .

De l’Antichambre, on passe dans la Chambre du Roi : en 1701, Louis XIV transféra sa chambre dans le salon situé sur l’axe est-ouest du Château, face au soleil levant.

On obtura les trois portes-fenêtres du fond donnant sur la galerie des Glaces pour former l’alcôve ; la balustrade de bois doré séparant l’alcôve du reste de la chambre fut sculptée et Nicolas Coustou réalisa l’allégorie en stuc de La France veillant sur le sommeil du Roi surplombant le lit.

C’est dans cette chambre, devenue le sanctuaire visible de la monarchie, que Louis XIV dînait au « petit couvert » et qu’avaient lieu chaque jour les cérémonies du « lever » et du « coucher » du Roi. C’est également dans cette chambre que mourut Louis XIV, le 1er septembre 1715, après 72 ans de règne.

Après lui, Louis XV et Louis XVI continuent d’utiliser la chambre pour le Lever et le Coucher, mais dorment dans une chambre moins froide et plus confortable qui se situe près du Cabinet du Conseil dans l’appartement du Roi.

En 1778, Louis XVI reçoit dans cette chambre en audience solennelle Benjamin Franklin et les autres plénipotentiaires américains venus signer le « traité d’amitié et de commerce » entre la France et les Etats-Unis.

Le 6 octobre 1789, du balcon qui donne sur la cour de marbre, Louis XVI, la Reine et le Dauphin apparaissent devant la foule avant d’être contraints de quitter Versailles pour le palais des Tuileries, à Paris.

Mes photos laissent à désirer, mais une foule assez compacte se pressait dans cette pièce…

Attenant à la chambre du Roi, ouvert sur la galerie des Glaces, se trouve le cabinet du Conseil. Ce n’est qu’en 1755, sous Louis XV, que cette pièce prit sa forme actuelle. Elle résulte de la réunion de deux salles : le cabinet du Roi où Louis XIV réunissait les conseils (des finances ou d’État) et le cabinet des Termes (lieu plus intime où Louis XIV se retrouvait en famille ou en cercle restreint le soir après souper).

C’est autour de ce cabinet que s’organise la vie de la cour :

- Lieu de travail quotidien du roi : le Conseil des ministres s’y réunit le dimanche, le mercredi et parfois le lundi. Le Conseil des finances y a lieu le mardi et le samedi. Certains Conseils extraordinaires tels celui des dépêches s’y déroulent une ou deux fois par mois. Le Roi est assis dans un fauteuil, les ministres sur des pliants. C’est ici que furent prises les décisions importantes : en 1700, Louis XIV y accepte la couronne d’Espagne pour son petit-fils le duc d’Anjou, dont l’actuel descendant est le roi Juan Carlos. En 1775, Louis XV y prend la décision de participer à la guerre d’indépendance qui devait donner naissance aux Etats-Unis d’Amérique…

- Lieu de « révérences » lors d’une naissance, d’un mariage ou d’un deuil de la famille royale.

Certaines parties du Château étaient en travaux, nous n’avons donc pas pu visiter les Appartements de la Reine.

Nous sommes toutefois parvenus dans l’Antichambre de la Reine ou Salon du Grand Couvert :

Les visiteurs qui avaient obtenu audience auprès de la Reine devaient patienter là avant d’entrer dans le salon des Nobles ou dans la chambre de la Reine. De Louis XIV à Louis XVI, l’antichambre du Grand Couvert est le lieu où le couple royal prend son repas avec sa famille, devant une assistance nombreuse : la table rectangulaire, simple planche sur tréteaux, est dressée devant la cheminée. Elle est couverte d’une nappe damassée blanche, d’assiettes d’or et de plats d’argent. Les souverains, assis dans des fauteuils, sont encadrés par des princes et princesses de la famille royale, assis sur des pliants, aux côtés de la table. L’espace faisant face aux souverains reste vide car réservé pour le service. En face, adossés au mur, des musiciens prennent place sur une tribune.

Tout le monde peut assister au repas, les courtisans mais également les simples curieux de passage. Mais seules les dames titrées ont droit au tabouret, placées en demi-cercle devant la table royale.

En passant par l’escalier des Princes, nous avons accédé à la Galerie des Batailles. Cet escalier, qui a su préserver l’essentiel de sa décoration du XVIIe siècle, relie le rez-de-chaussée et le premier étage de l’aile du Midi, ou aile des Princes, dans laquelle logeaient certains membres de la famille royale, des enfants de France et princes du sang.

Louis-Philippe fera remplacer la voûte d’origine par un plafond à caissons

Pour l’anecdote, voici juste une trace de l’usure des escaliers après 400 ans de foulement de pieds…

Enfin, nous avons achevé notre visite du Château par la Galerie des Batailles : il s’agit du premier ensemble voulu par le roi Louis-Philippe pour son musée d’histoire de France, un lieu qui devait manifester son souhait de réconciliation nationale, après quarante années de changements de régimes et de luttes fratricides.

Elle est aménagée dans l’aile sud du palais et occupe tout l’espace du côté des jardins, sur deux étages, à l’emplacement des appartements des Enfants de France.

Elle a été conçue par l’architecte du palais, Frédéric Nepveu, entre 1834 et 1837, probablement avec les conseils de son maître, Pierre-Léonard Fontaine, alors architecte du gouvernement.

Conçue pour répondre à la galerie des Glaces, elle est longue de près de 110 mètres, soit près de quarante mètres de plus que celle-ci (73 mètres), et large de 13 mètres.

Trente-trois tableaux monumentaux racontent l’épopée militaire de la France. Depuis Tolbiac, en 496, jusqu’à Wagram, en 1809, ce sont les grandes batailles qui ont permis au pays de délimiter ses frontières au cours du temps, et de repousser ses ennemis les plus acharnés.

Tous les régimes sont représentés, Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois, Bourbons, auxquels s’ajoutent la Révolution et Napoléon. Outre les souverains, plusieurs grands capitaines sont présents, Du Guesclin, Condé, Turenne, Villars, Maurice de Saxe, etc.

La bataille de Tolbiac qui traduit le lien entre l’église et la monarchie française, victoire obtenue par la conversion de Clovis au christianisme, ouvre la galerie. En face, au fond, est célébré le plus grand souverain de la France moderne, Louis XIV.

Au centre de la galerie, face aux fenêtres, Jeanne d’Arc fait son entrée à Orléans. Sa présence, à la meilleure place, rappelle le soutien que le souverain peut espérer de son peuple dans les moments les plus sombres de l’histoire du pays.

Le message de Louis-Philippe est simple : la France s’est faite dans des combats contre des ennemis de l’intérieur et de l’extérieur ; elle est désormais glorieuse, apaisée et prête à entrer dans une ère nouvelle fondée sur la paix et la prospérité.

C’est ainsi que s’est achevée notre visite du Château de Versailles.

Nous avons continué notre promenade dans les somptueux et gigantesques jardins, cela fera l’objet d’un prochain article du blog…